近年、インドでパンチャカルマを体験する方が徐々に増えています。しかし、パンチャカルマやアーユルヴェーダの治療って何?どうやってパンチャカルマを受けるの?どこの施設を選んだらいいの?わざわざインドまで行かないと駄目なの?と分からないことが多いですよね。

ここでは簡単にアーユルヴェーダ治療の特徴と、ご紹介できる施設を説明します。

アーユルヴェーダ治療の特徴と利点

現代医学は対処療法と言われます。たとえば、腰痛や膝の痛みに対しては、痛み止めを飲んだり注射をすることで症状の緩和を目指します。

一方、アーユルヴェーダではなぜ痛みがあるのか、その原因を探ります。痛みの治療とともに原因因子を取り除き、弱くなった部分を強くすることで再発を防ぎながら体調の回復を目指します。時には時間がかかることもありますが、こうした根本的な解決によって心身の調和と均衡をとることを重要視しているため、原因となるような食事内容や生活習慣を見直すことも必要とされます。

この理論に従って適切に行われた浄化治療では、デトックス(毒素や老廃物と病気の根源が除去)されるため、以下のような効果が得られると言われています。

体質改善、肌艶が良くなる、老化防止、感覚機能の改善、体組織や精神面の安定、消化力や免疫力の向上

インドのアーユルヴェーダ病院のプログラム

治療プログラムには大きく分けて2種類あります。

1.パンチャカルマ(浄化療法)

ヴァマナ(催吐法)、ヴィレーチャナ(瀉下法)、バスティ(浣腸法)、ナスヤ(経鼻法)、ラクタモークシャナ(瀉血法)などの治療を医師の判断に基づいて計画的に行うことで、体内に蓄積した毒素やバランスの悪さを排出(デトックス)し、体内を浄化する方法です。症状によっては治療ができない季節もあります。また、治療が終わった後も浄化された体を整えるために正しく食養生することが必要となります。

| 療法名 | サンスクリット語名 | 目的 | 主な効果 | 適応症 |

| 催吐法 | ヴァマナ(Vamana) | 呼吸器系・消化器系の毒素を排出 | 喘息、慢性的な咳、皮膚疾患の改善 | カパ・ドーシャの不均衡、呼吸器系の問題 |

| 下剤法 | ヴィレーチャナ(Virechana) | 腸と肝臓の毒素を排出 | 消化器系、肝臓、皮膚病の改善 | ピッタ・ドーシャの不均衡、便秘、肝機能障害 |

| 浣腸法 | バスティ(Vasti) | 結腸の浄化とヴァータの調整 | 関節炎、便秘、関節痛の改善 | ヴァータ・ドーシャの不均衡、消化器系の問題 |

| 経鼻法 | ナスヤ(Nasya) | 鼻から頭部への浄化 | 頭痛、鼻炎、集中力・美肌効果 | 頭部や副鼻腔の問題、カパ・ドーシャの不均衡 |

| 瀉血法 | ラクタモークシャナ(Rakta Mokshana) | 血液とリンパの浄化 | 皮膚疾患、炎症、慢性感染症の治療 | 血液中の毒素、特定の皮膚病 |

2.一般的なトリートメント(ウェルネストリートメント)

消化を健全にすることや適切な運動を取り入れたり、パンチャカルマの前処置として行われる、いわゆるオイルマッサージのスネーハナ(油剤法)とスヴェーダナ(発汗法)だけでも十分な効果を得られる場合が多いです。特に、症状に合わせた薬用オイルを使うことで効果を高めることができます。

誰が何を受けたら良いか

既往症があったり症状の原因が根深い場合は、パンチャカルマが効果的かもしれません。一方、特に困った症状はない、健康増進が目的という場合には単発もしくは数日間連続でオイルトリートメントを受けるだけでもリフレッシュできるでしょう。

加えて、人間の体にはびこった毒素を排出するには時間が必要です。パンチャカルマはデトックスが目的ですので、最低でも10日から14日間は必要と言われます。また、発熱や生理中は治療ができませんので、余裕を持ってスケジュールを組むのが必須です。

一番確実なのは医師に相談してみること。パンチャカルマを受けたくても、体調次第では無理な場合もあります。

インドに行く必要はあるのか

インドでトリートメントを受ける利点には以下のような点が挙げられます。

○ 本格的で専門的な治療が可能

○ 治療に使う薬草やオイルなどが入手しやすい

○ 環境と施設の充実

○ 日々のストレスから離れて治療に専念できる

○ 伝統的な実践に根差した治療計画

○ 古来から伝わる精神的な教えに触れられる

○ 日常生活から一旦離れてリセットできる

インドには沢山の施設がありますし、それぞれに長所があると思います。資料を取り寄せるなど比較検討することが大切です。当法人がこれまで懇意にさせていただいている施設は2つ、①BSDTパンチャカルマホスピタル、②アーユルヴェーダグラムです。

①BHARATIYA SAKSKRITI DARSHAN TRUST (BSDT) パンチャカルマホスピタル

②アーユルヴェーダグラム

BSDTとはバラティヤ サンスクリティ ダルシャン トラストの略で財団名になります。プラバカール・マハラジが1954年に設立した財団で現在チェアマンを務めるのは長男のサダナンダ・サラデシュムク先生です。一方、アーユルヴェーダグラムはサダナンダ先生の次男であるスクマール・サラデシュムク先生が設立されたクリニックです。スクマール先生はBSDTの理事も務めていらっしゃいます。

財団BSDTの事業内容

BSDTが手がける事業は大きく分けて、1.ヘルスケア関連事業、2.教育関連事業、3.文化・精神性関連事業の3つがあります(BSDTのウェブサイトより)。

● ヘルスケア関連事業:

○ アーユルヴェーダ病院・研究センターの運営

○ 統合がん治療・研究センターの運営

○ パンチャカルマセンターの運営

○ サンジーヴァニ薬用植物園の運営

○ アタルバネイチャーヘルスケアの運営

○ ゴーシャラ(牛舎)の運営

● 教育関連事業:

○ アーユルヴェーダ大学の運営

○ アーユルヴェーダコースの提供

○ ケシャヴ・アバジ英語中学校(ソラプール)の運営

● 文化・精神性関連事業:

○ ヴェーダの知識と古代インドの芸術・科学を通じて普遍的な平和に貢献すること

○ これらの主題を学び、世界に広めるための基盤と機会を提供すること

BSDTが所在するワゴリの約8万坪のキャンパスには、アーユルヴェーダ病院の他にも薬用植物園、アーユルヴェーダ大学、製薬会社アタルバネイチャーヘルスケアがあります。アタルバとしては2002年から、古典書に基づいた製法で高品質なハーブ剤やオイル、食品が作られています。現在アタルバを率いるのはスクマール・サラデシュムク先生です。アタルバの製品はパンチャカルマホスピタルでもアーユルヴェーダグラムでも使用されています。

BSDTパンチャカルマホスピタルの特色

1階には患者さんの診察室、会議ホール、食堂が設置されており、2階以上は入院施設として看護師、世話人が常駐しています。こちらでトリートメントを受けるためにはいわゆる”入院”する形式となり、トリートメント期間中は基本的にキャンパスより外に外出することはできません。朝晩はジュニアドクターによる回診、治療後はシニアドクターによる回診があります。

希望すればキャンパス内でのお料理教室やヨガクラスをアレンジしてもらうことができます。3食の食事は患者さんに適した内容で提供され、治療に専念することができます。こちらの施設での一般的なトリートメントプログラムは7日間から、パンチャカルマは14日間から受付となります(ディワリの期間中を除く)。BSDTパンチャカルマホスピタルの詳細や体験記などは下記のリンクからどうぞ。

アーユルヴェーダグラムの特色

プネのバネールに所在するアーユルヴェーダグラムには入院施設はありません。そのため、パンチャカルマなど長期で連続して治療を受けるためには通う必要があります。現地の人は自宅から通いますが、国外から訪れる人はホテルもしくはアパートメントに滞在しながら通います。食事は患者さんに適した内容を指示してもらい、個別に用意してもらうか、もしくはアーユルヴェーダグラムから調理したものを運んでもらう形式になります。

治療以外の時間は自由にできますので買い物などに出ることも可能ですが、治療に差し支えないように自分で体調管理に気を付ける必要があります。こちらでもお料理教室や寺院訪問などアレンジしてもらうことができます。こちらの施設での一般的なトリートメントは1日から、パンチャカルマは10日間から受付となります。アーユルヴェーダグラムの詳細や体験記などは下記のリンクからどうぞ。

必要な費用

パンチャカルマに関しては申し込みをして帰国するまでの手続きや内容は施設によって異なります。特に、パンチャカルマは体内から毒素を排出させるために体力を使うことになります。効果を得るためには自ら体調を整え、消化力、食べる内容、量を気を付ける必要があります。勘案しながらスケジュールを考えてみてください。

インドでパンチャカルマを受けるために検討する主な費用は

○ 居住地からインドまでの往復航空券

○ 現地での治療費や宿泊費

○ 現地での交通費(空港から施設までなど)

○ 必要に応じた検査費

○ 処方された場合の薬代

○ 私的な買い物代など

ここでご紹介した施設では1日約130ドルから治療滞在費がかかります。観光旅行のついでに単発でトリートメントを受ける場合を除いて、パンチャカルマを主な目的として渡印する場合、前後に観光などの予定を組むのはお勧めしません。治療後は体調を崩さないようにしながら、体力の回復に努めてください。

プネという街について

アーユルヴェーダといえばケーララ州やスリランカを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。ここからはプネという街について簡単にご説明します。

プネはインド西部のマハーラーシュトラ州にあります。インドで7番目に人口の多い都市で、マハーラーシュトラ州ではムンバイについで2番目に大きな都市です。2020年の人口はおよそ740万人。これまでに何度か「インドで最も住みやすい町」に選ばれています。

開発が進んでかなり伐採されたと言いますが、それでも緑の茂る大きな樹木が街並みを彩っています。街の中心部や郊外にかけてはかなり渋滞しますが、最近開通したメトロが渋滞緩和の一役を担うことが期待されています。

プネといえば一番有名なのは秋頃行われるガネーシャ祭りです。ワゴリの大学でもガネーシャ祭りは行いますし、この時期は街のあちらこちらでガネーシャ様にお目にかかれます。コミュニティから大音量でマントラがかかることもあります。

学術都市、ITハブとしての顔ももつプネは現代的なホテルや建築物がある一方で、中心部には古い街並みが残る場所もあり、かつてのマラーター王国の首都として歴史的な建造物なども残っています。こちらにより詳しい説明を載せてありますので、興味のある方はご覧ください。

プネへ向かうには

2つの空港が利用可能です。

- ①ムンバイにあるチャトラパティ・シヴァージー国際空港 (Chhatrapati Shivaji International Airport) 空港コードBOM

- ②プネにあるプネ空港 (Pune International Airport) 空港コードPNQ

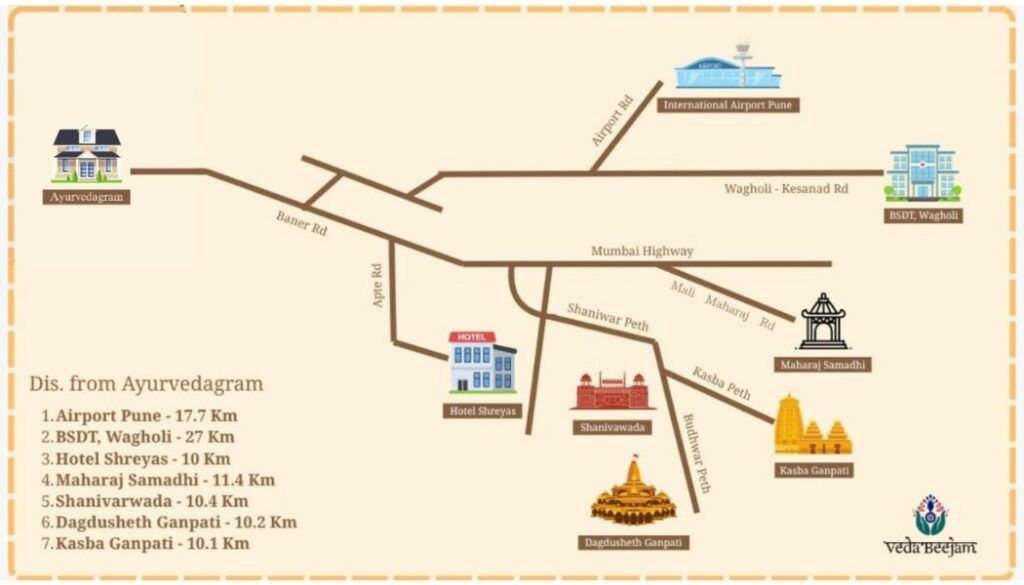

プネ市内中心から見ると東にBSDT、西にアーユルヴェーダグラムがあります。アーユルヴェーダグラムからBSDTパンチャカルマホスピタルは約27キロです。プネ空港からBSDTまでは約14キロ、アーユルヴェーダグラムまでは約18キロです。

お問い合わせ

NPO法人ヴェーダビージャムではこちらにご紹介した施設で、パンチャカルマもしくは一般的なトリートメントを体験したい方に、情報提供や手続き代行を行います。

施設が所在するマハーラーシュトラ州プネではマラティ語、ヒンディー語、英語が一般的に話されています。必要な方には医師とのコミュニケーションに必要な英語での通訳、翻訳業務も併せてご提供します。英語に問題ない方は各施設に直接お問い合わせ下さい。